| ▼ | 【47】ACアナログ車のDCC化 その1 真水博之 2004/06/13 23:44 |

| 【48】ACアナログ車のDCC化 その2 真水博之 2004/06/13 23:45 |

| 【49】ACアナログ車のDCC化 その3 真水博之 2004/06/13 23:47 |

| 【53】「白雪姫方式」 きんぎょ/中澤寛 2004/06/14 23:34 |

| 【56】RE: 「白雪姫方式」 真水博之 2004/06/15 00:02 |

| 【50】RE: ACアナログ車のDCC化 その1 にしの/西野泰男 2004/06/13 23:53 |

| 【51】RE: ACアナログ車のDCC化 その1 にしの/西野泰男 2004/06/13 23:55 |

| 【52】Re:ACアナログ車のDCC化 その1 ふかP/深田守 2004/06/14 15:23 |

| 【55】Re2:ACアナログ車のDCC化 その1 真水博之 2004/06/15 00:02 |

|

真水博之 2004/06/13 23:44 |

|

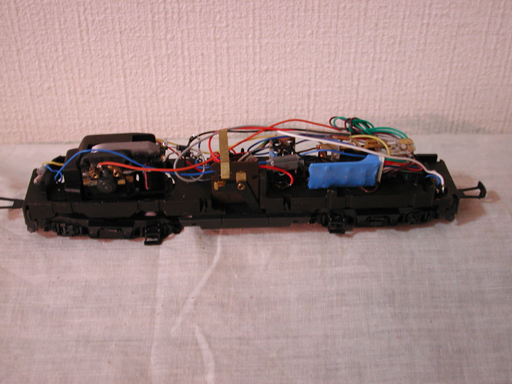

中古ですが、メルクリンの機関車を入手しましたので、DC2線式に対応させた上、 DCCデコーダを搭載してみました。 AC3線式をDC2線式に改造するのにネックになるのは、モーターと集電です。 モーターに関しては、回路を追っていくと、途中でダイオードが挟んでありました。 ためしに、モーターの端子に直流を流してみると、動きました。 +・−を入れ替えると、ダイオードの関係で、電流が流れず、動かなくなります。 また、普通のモーターと異なり、界磁(固定側)が永久磁石ではなく、電磁石に なっており、そこへの電流の流し方によって、進行方向が決まるようでした。 そのため、モーターの端子に新たにダイオードをつけて、一般のDCモータと同様の 動きをするようにしました。 写真は車体をはずしたところです。 もともとあった、逆転機や制御回路基板は、配線をはずして、そのまま残しています。 特に逆転機は、集電台車の真上にあり、ウェイト代わりのようでしたので。 この機関車はアナログ車だったので、これでよかったですが、最近のデジタル車 は、ブラシレスの特殊なモーターのようで、こんなに簡単ではないかも・・・ 信通区助役 真水 博之/さいたま市南区  【BB26006_1.jpg : 202.3KB】 |

BB26006_1.jpg |

| <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@k161194.ppp.asahi-net.or.jp> | |

|

真水博之 2004/06/13 23:45 |

|

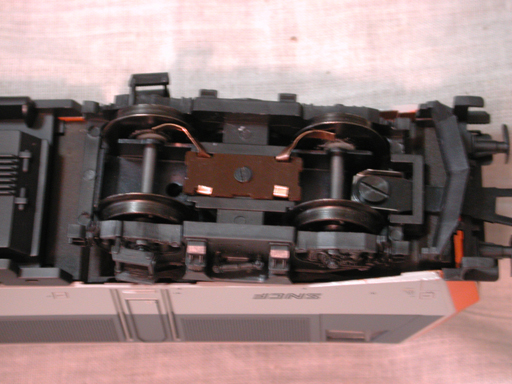

次は集電関係です。 AC3線式の場合、両側のレールが同極で、線路中央の突起がもう一方の極になります。 ですから、リバース配線をしても、ギャップがいらないのですね。 で、両側の線路が同極ということは、両側の車輪は絶縁されていない、ということ でして、これを片絶車輪に改造しました。 幸いにも、車輪が車軸からスポッと簡単に取れましたので、車輪を加工しました。 まず、動力・集電の両台車の同じ側で片側の車輪だけをすべてはずします。 DC2線式の場合、集電の関係で、絶縁されている車輪の向きは、前後の台車で逆に しますが、AC3線式は両側のレールが同極であるため、両台車とも台枠に電気的に 接続されており、そのように逆にすると、ショートしてしまいます。 そして、はずした車輪の軸が通っていた穴をドリルで直径5mmに広げ、そこに同じ径の プラ棒を差し、瞬間接着剤で固めた後、形を整えます。 最後に車輪の中心に、改めて車軸の通る穴を少しきつめに開けて、車軸に差せば出来 上がりです。 ただ、私の場合、最後の車軸用の穴あけで、芯が出ていなかったようで、走行時に 若干、車体が揺れるようになってしまいました。 信通区助役 真水 博之/さいたま市南区  【BB26006_2.jpg : 191.4KB】 |

BB26006_2.jpg |

| <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@k161194.ppp.asahi-net.or.jp> | |

|

真水博之 2004/06/13 23:47 |

|

最後に集電関連ですが、AC3線式では台枠(電気的に車輪・台車に接続されて いる)に接続された配線と、車輪間にある集電シューからの配線が制御回路に 接続されています。 車輪については片絶加工をしましたので、片側のレールからの集電は、そのまま、 台枠に接続された端子を使用しました。 もう一方のレールからの集電は、集電シューの配線をそのまま利用することに して、シューの代のわりに絶縁側の車輪から集電するように集電板を自作しま した。 これは、いらなくなったGMの新動力の集電板を適当な長さに切った後、曲げただけ のものです。 これで、DC2線式で走るようになりましたので、後は、通常のDCCデコーダ搭載 工事をして完成です。 信通区助役 真水 博之/さいたま市南区  【BB26006_3.jpg : 199.7KB】 |

BB26006_3.jpg |

| <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@k161194.ppp.asahi-net.or.jp> | |

|

にしの/西野泰男 2004/06/13 23:53 |

|

あのぉ、車輪の絶縁してありましたか?メルクリンの車輪って絶縁してないのが 普通なんですけど・・・3線式のACだから左右の車輪絶縁する必要ないんだもん。 にしの |

|

| <INCM1.21d@210-164-055-001.jp.fiberbit.net> | |

|

にしの/西野泰男 2004/06/13 23:55 |

|

あはっ(^^;)入れ違いで発言が・・・(;^◇^;) にしの |

|

| <INCM1.21d@210-164-055-001.jp.fiberbit.net> | |

|

ふかP/深田守 2004/06/14 15:23 |

|

どうもです。 実はメルクリンから、交流3極モーターから直流5極モーター への純正変換キットが出てたりします。(旧製品をデジタル対応に するため。) 車輪の方はTRIXが同じ車両を出していれば、補修パーツで 直流対応の車輪が入手出来るかもしれませんね。(おなじメルクリン グループですから。) 私も一時交流車の改造を考えたのですが、車輪がどうしてもネック になって出来ません。どうしても欲しい機関車がメルクリンでしか 発売になっていないときの、最終手段ですね。 それでは。 ふかP/深田守 |

|

| <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@ntoska097018.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp> | |

|

きんぎょ/中澤寛 2004/06/14 23:34 |

|

真水博之さん、こん**は >そして、はずした車輪の軸が通っていた穴をドリルで直径5mmに広げ、そこに同じ径の >プラ棒を差し、瞬間接着剤で固めた後、形を整えます。 >最後に車輪の中心に、改めて車軸の通る穴を少しきつめに開けて、車軸に差せば出来 >上がりです。 > >ただ、私の場合、最後の車軸用の穴あけで、芯が出ていなかったようで、走行時に >若干、車体が揺れるようになってしまいました。 プラ棒ではなく、パイプ状のものを使えば、もっと良かったのではないでしょ うか? そこで思い出したのが、昔々のTMSに出ていたという「白雪姫方式」です。 TMSの号数もまだ2桁のころ、「白雪姫鉄道」というのがあって、そのロコ の動輪を2線式用で自作する方法・・・ プレート車輪にしか使えませんが、車軸の周囲に4〜6ヶ所ほど、タップ穴を 切って、穴は仮にボルト止めして位置を保持しつつ、1ヶ所ずつ左右の隣接す る穴に向かってノコで切れ目を入れて、切れ目を入れた穴には爪楊枝とか今の 時代ならプラネジもいいかも知れませんが絶縁物を埋めて行って、中心部と周 辺部を絶縁する、という、細部はオリジナルとは違っているかも知れませんが そういう方法がありました、という昔話でした・・・ ちなみに、弊社軌道線の複線分岐や交差の部分のレールは、真鍮板をベースに 上にレールを半田付けして、必要な箇所にギャップを切っていますが、発想の もととなったのは、この「白雪姫方式」です。 −−−−:−−−−:−−−−:−−−−:−−−−:−−−−:−−−−: 27レ Trolley Model Train 車掌/きんぎょ/中澤 東京・多摩 |

|

| <INCM1.23a@usen-221x117x194x124.ap-US01.usen.ad.jp> | |

|

真水博之 2004/06/15 00:02 |

|

> 実はメルクリンから、交流3極モーターから直流5極モーター >への純正変換キットが出てたりします。(旧製品をデジタル対応に >するため。) 私もデジタル化改造キットの話は聞いたことはあるんですが、あれは、 直流モーターだったんですね。 > 車輪の方はTRIXが同じ車両を出していれば、補修パーツで >直流対応の車輪が入手出来るかもしれませんね。(おなじメルクリン >グループですから。) そうですね、でも、修理部品はすぐに手に入るかどうかが問題ですね。 モノを修理に出したときだけ、お店で取り付けて返ってくるなんていう のだとどうにもならないですし。 ・・・といいつつも、メルクリンの機関車は、もう1台改造予定です。 これは、同型のメルクリンの直流車が、すぐそばで売っていたのですが、 塗装違いなのと・・・やっぱり新品は高いから・・・ 信通区助役 真水 博之/さいたま市南区 |

|

| <INCM1.23a@k161194.ppp.asahi-net.or.jp> | |

|

真水博之 2004/06/15 00:02 |

|

>プラ棒ではなく、パイプ状のものを使えば、もっと良かったのではないでしょ >うか? それも考えたんですが、ちょうどよいサイズがなかったこともありますが、 加工精度が悪いのは、車軸の穴を開けるほうではなく、車輪の穴を拡大する ほうだったんです。 車軸の穴を開けるほうは、プラへの加工ですので、ピンバイスでゆっくり慎重 にできるのですが、車輪の穴を拡大するほうは、電気ドリルで、一気にやって しまいますので。 しかも、すでにある穴を広げるというのは、中心がないわけですから、私には なかなか難しいところがあります。 ですから、どちらかというと、車軸の穴を開けるほうで、車輪の穴を拡大した ときの狂いを吸収するという形になります。 もう1台改造予定ですので、そのときは治具を作ろうかと思っています。 まぁ、今回のも、穴を3mmプラ棒で埋めて、再度開けなおそうかとも思って いますが。 信通区助役 真水 博之/さいたま市南区 |

|

| <INCM1.23a@k161194.ppp.asahi-net.or.jp> | |

|

45 / 54 ツリー | ←次へ | 前へ→ | |||||||||

| アクセス数:76,897 | (SS)C-BOARD v3.5.4 is Free. | ||||||||||